2024年12月12日

永住者とは

鶴見、川崎、横浜で永住ビザを取得したいなら、行政書士事務所みなと申請サービスへお任せください!

在留資格「永住」とは

在留資格の一つである「永住者」は、もともとの国籍のまま、長期に渡り日本に住むことができる在留資格です。

「永住者」の在留資格を取得すると、就労ビザなどでは必要であったビザの更新は必要がなくなり、また、日本での活動に制限がなくなるため、日本人と同じように、法律の範囲内であればどのような仕事に就くことも可能となります。

日本国籍を取得する「帰化」では母国の国籍を失いますが、永住権の取得ではもともとの国籍を失うことはありません。

永住権を取得する場合は、日本での在留が相当期間(おおむ10年以上) 経過してから、法務大臣に申請をします。

ただし、配偶者ビザを持つ方など、現在もっている在留資格の種類によっては、10年以上の滞在が必要とされないケースもあります。

永住申請で10年の在留が求められない主なケース

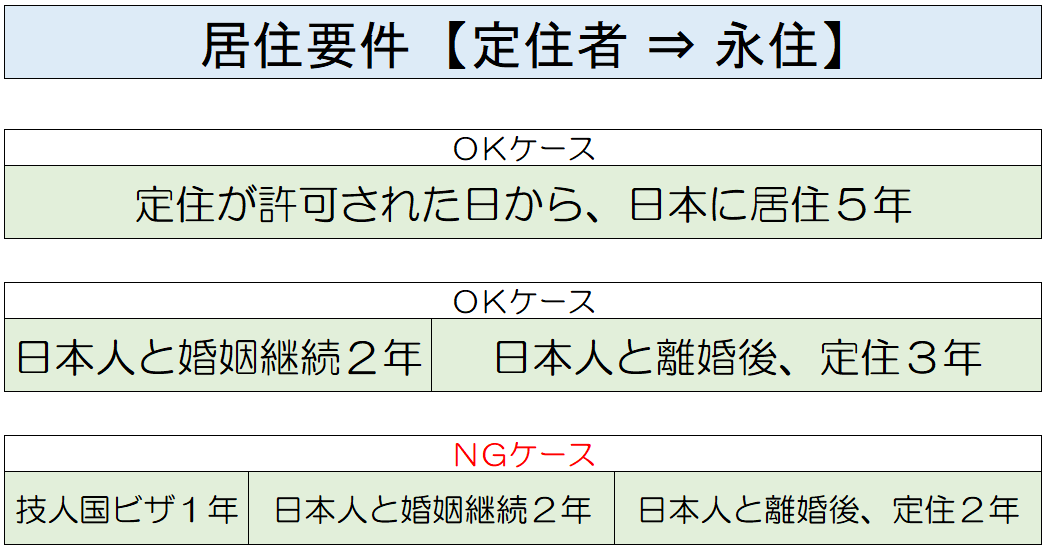

1.日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者

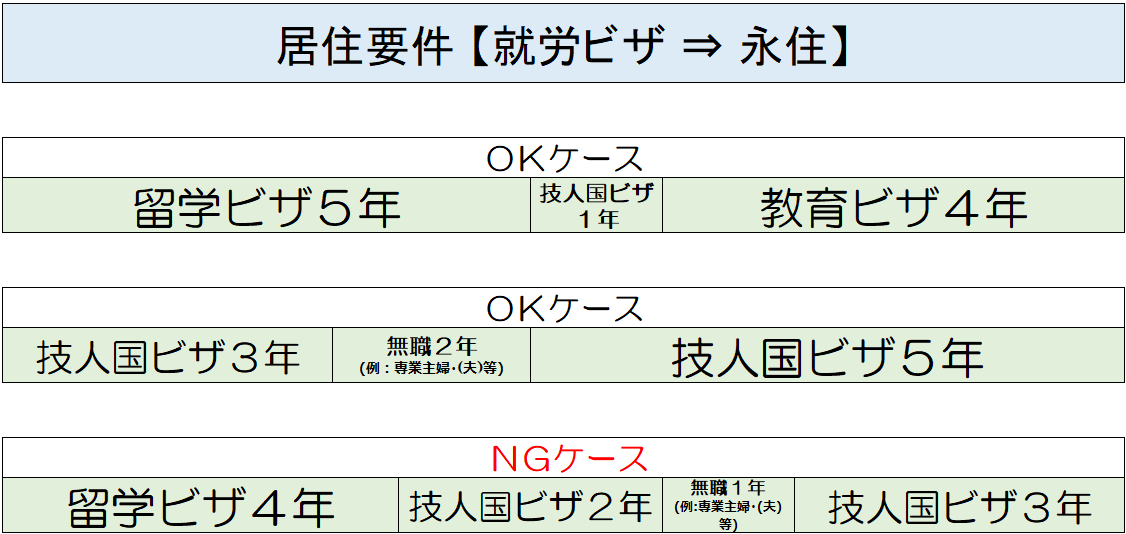

2.定住者(5年以上継続して日本に在留していることが必要)

3.高度専門職のポイント計算を行った場合に、3年前から70ポイント以上を有していた者

4.高度専門職のポイント計算を行った場合に、1年前から80ポイント以上を有していた者

5.『難民認定』を受けている方 (引き続き5年以上日本に在留していること)

6.日本への貢献があると認められた方 (引き続き5年以上日本に在留していること)

永住申請は、通常の在留資格よりも慎重に審査する必要があることから、就労ビザなど、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が設けられています。

現在、就労ビザなどをもっており、これまで問題なくビザの更新ができていたことから問題ないと考えて永住申請をしても、些細なミスから不許可なることは少なくなく、より細かな要件確認と慎重な書類作成が求められます。

ケース別「永住申請への変更」はこちら

「永住者」の特徴とメリット

「永住者」は、来日した外国人が初回に取得する在留資格としては申請することはできません。

既に就労ビザや配偶者ビザなど、他の在留資格をもっている場合に、そこから永住権に変更をする形で申請をします。

「永住者」に変更すると次のようなメリットがあると考えられます。

永住権取得のメリット

✓ 日本での活動に制限がなくなります。永住権を取得すると法律の範囲内で日本人と同じように、どんな仕事に就くことも可能となります。

✓ 在留資格の更新が不要になります。永住権は在留期間に制限がなく、就労ビザなどでは定期的に必要であった在留資格の更新が不要です。(ただし在留カードの更新は必要です)

✓ 日本国籍を取得する帰化とは異なり、もともとの出身国の国籍を失わず、長期に渡って日本に滞在し続けることができます。

✓ 経営管理ビザを取得しなくても日本での起業が可能となります。

経営管理ビザの取得には、資本金として500万円の準備が必要となるなど、高いハードルがありますが、永住権を取得すれば、このような要件なしに起業が可能となります。

✓ 転職や失業によっても永住権に影響はない。

就労ビザでは、仕事を変えたり、失業をすると在留資格に影響がありますが、永住権では転職や失業をしても在留資格が失われることはありません。

✓ 配偶者と離婚や死別をしても永住権に影響はない。

離婚や死別によって永住権が失われることはありません。

✓ 銀行などの機関から住宅ローンや融資を受けやすくなります。

公庫の創業融資などを受けるには日本で事業を経営できる在留資格が必要となるため、日本でビジネスを始めることをきっかけに永住権に変更される方もおられます。

✓ 家族の永住許可申請も取得しやすくなる。

永住申請は、通例、日本に10年以上在留していることが必要です。

しかし、日本で暮らす永住者の配偶者や永住者の子はこの要件が緩和され、10年が経過していなくても永住の申請が可能となります。

「永住」と「帰化」は何が違う?

帰化は日本人となることのため、日本人が当たり前にもっている権利が付与されます。

日本人となること(帰化)で新たに得る権利としては、例として、次のようなものがあります。

・公務員になることができます。

・選挙権と被選挙権(立候補する権利)が生じます。

・日本のパスポートが取得できます

一方、永住権の取得では、このような権利は付与されません。

(※自治体によっては、帰化をしなくても、永住権があれば公務員になれます。 )

まとめ:帰化と永住の違い

注意点)日本は二重国籍を認めていないため、帰化に伴い母国の国籍を喪失します。

まとめ:手続きの違い

ケース別「永住申請への変更」はこちら

「永住者」取得に必要な主な条件

永住ビザの要件は、入管法22条と、入管庁が公表している「永住許可に関するガイドライン」によって規定されており、①「素行が善良であること」,②「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」,③永住申請者が「永住が日本国の利益に合する」と認められることの3つに分けることができます。

また,これらの3つの要件は,次のように呼ばれ、それぞれに含まれる具体的な内容は以下のようになります。

①素行善良要件

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

②独立生計要件

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

③国益適合要件

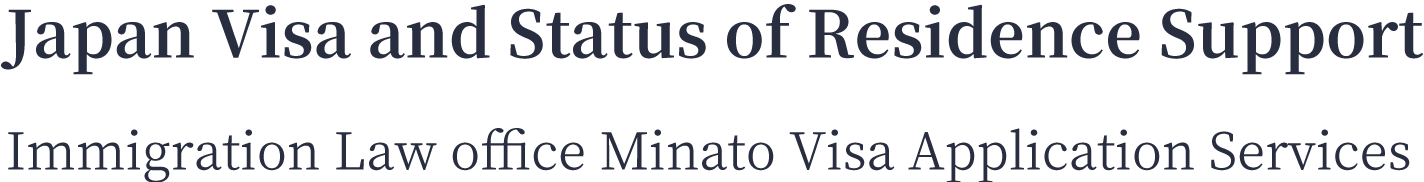

(1)原則として引き続き10年以上日本に在留していること(居住要件)

(2)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと

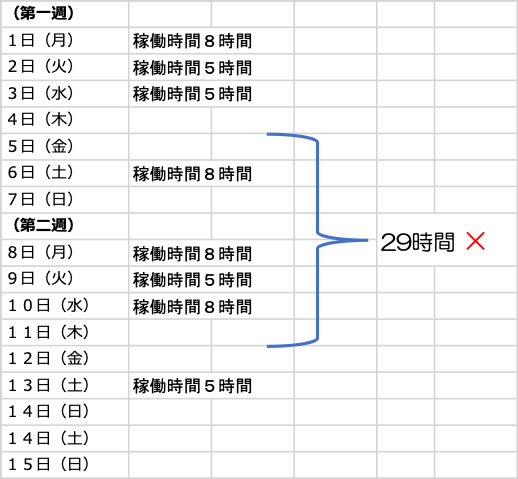

(3)公的義務を適正に履行していること

(4)現に有している在留資格(ビザ)について、最長の在留期間をもって在留していること

(5)公衆衛生の観点から有害となるおそれがないこと

このように永住権の取得には複数の要件があります。永住権は、申請にあたり10年以上日本に在留していることが求められるため、日本に来て、最初から永住権の取得はできず、現在持っている在留資格から永住権に変更する形をとります。

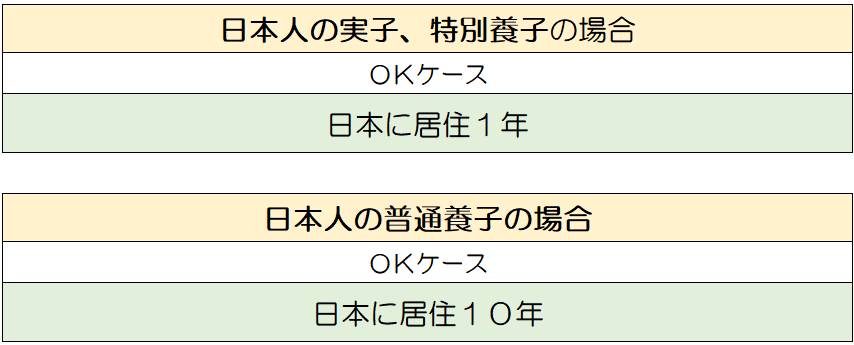

10年以上日本に在留といった居住要件については、例えば、「日本人の配偶者等」のビザをもっている方では、「5年」に緩和されるなど、変更のパターンによっては居住要件が緩和されております。

永住申請に必要な書類

永住申請の必要書類

※申請人の状況などによって他の書類が必要になる場合もあります。

【就労ビザから変更する場合】

② 写真(縦4cm×横3cm)

③ 理由書(永住許可を必要とする理由、書式自由)

④ 身分関係を証明する次のいずれかの資料

※「家族滞在」ビザ、「日本人の配偶者等」ビザ、「永住者の配偶者等ビザ」をお持ちの場合のみ

(1) 戸籍謄本 1通

(2) 出生証明書 1通

(3) 婚姻証明書 1通

(4) 認知届の記載事項証明書 1通

(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの

⑤ 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

⑥ 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

(1) 会社勤務の場合→在職証明書

(2) 会社役員・自営業→確定申告書控えの写し、営業許可書の写し、履歴事項全部証明書

⑦ 申請人又は申請人を扶養する方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

※直近3年分(「日本人の配偶者等」ビザ、「永住者の配偶者等」ビザをお持ちの方は直近1年分)

⑧ 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料

(1) 預金通帳の写し

(2) 不動産の登記事項証明書

⑨ パスポート(原本提示)

⑩ 在留カード(原本提示)

⑪ 身元保証人に関する資料

(1) 身元保証書

(2) 身元保証人に関する資料 ・職業を証明する資料

(会社員の場合:在職証明書、会社役員・自営業の場合:確定申告書控えの写し、営業許可書の写し、履歴事項全部証明書) ・直近1年分の課税証明書・納税証明書

⑫ 親族の概要書

⑬履歴書

永住権を取得することには多くのメリットがありますが、そのためには様々な要件をクリアした上での申請が必要です。自分が永住権の要件を満たしているか不安だったり、必要な書類が多くてどこから手を付ければよいかわからない場合などは、どうぞお気軽にご相談ください。

カテゴリ:記事