こちらでは、在留期間の更新・変更サービス、在留資格認定証明書交付申請サービスについて紹介いたします。

在留期間更新・ビザの更新

こちらでは、在留期間更新(ビザ延長、更新)サービスについて紹介いたします。

神奈川区の行政書士事務所みなと申請サービスは、東京出入国在留管理局へのビザ更新申請を代行いたします。

[主な業務対応地域]

【横浜市内】:港北区、鶴見区、神奈川区、西区、中区 、南区、緑区、保土ヶ谷区

【川崎市内】:幸区、川崎区、

など神奈川県の東部を中心に業務を行っております。

在留期間の更新(ビザの更新)とは

東京出入国在留管理局へのビザ・在留期間の更新は、神奈川区の行政書士事務所みなと申請サービスにお任せください!

日本に在留している外国人は、定められた在留期限の後も引き続きの在留を希望する場合、在留期間の更新が必要です。

更新の申請があった場合には、法務大臣は更新を適当と認めるのに相当の理由があるときに限り許可することとされており、申請内容に応じて「3か月」「1年」「3年」「5年」いずれかの期間で更新がされます。

在留期間の更新の申請は、外国人が日本での活動内容に変更がない場合に行う申請です。

留学生が卒業後にそのまま日本に就職するときや、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が日本人配偶者と離婚して、就労の在留資格に切り替えるなど、従来と活動内容が異なるときは「更新」ではなく「変更」の手続きとなります。

標準処理期間(申請から処分までの目安となる期間):2週間~1か月

在留期間更新時の審査ポイント

神奈川区の行政書士事務所みなと申請サービスは、東京出入国在留管理局へのビザ・在留期間の更新申請を代行いたします。

在留期間の更新は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされております。「相当の理由」があるか否かの判断については、申請した外国人の在留状況、在留の必要性、相当性等を総合的に勘案して判断がされます。

以下は出入国在留管理庁のガイドラインに掲げられた8つの判断項目となります。

1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

→申請人が行おうとする活動と在留資格で規定された活動との適合性

2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

→申請人が行おうとする活動と上陸許可基準との適合性

上陸許可基準と滞在中の活動が適合しているかどうか

3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

→過去の在留中の活動が在留資格に適合したものであったかどうか

4. 素行が不良でないこと

→善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価されます

5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

→申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められます

6. 雇用・労働条件が適正であること

→労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。

7. 納税義務を履行していること

→納税義務を履行していることが求められ,納税 義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます

8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

→在留カードの記載事項に関わる届け出や、有効期間の更新など在留カードにまつわる届出義務を履行していることが必要です

行政書士事務所に依頼するメリット

東京入国管理局へのビザ・在留期間の更新は、行政書士事務所みなと申請サービスにお任せください!

〇申請取次の行政書士事務所みなと申請サービスに在留期間更新を依頼することで、東京出入国在留管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて東京出入国在留管理局に行く時間が無い方

・本業に専念したい方にお勧めです。

〇入管業務専門の行政書士事務所みなと申請サービスにビザ・在留期間の更新を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方

・ビザ・在留期間更新の手続きがよく分からない方にお勧めです。

正確な知識と、優れた書類作成技術で早く確実に東京出入国在留管理局での在留期間・ビザ更新の許可を取得します!

ビザ・在留期間更新の料金はこちらをクリック

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

ビザの延長・在留期間の更新の申込手続の流れはこちらをクリック

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

東京出入国在留管理局への在留期間更新・ビザの延長は、行政書士事務所みなと申請サービスにお任せください!

東京出入国在留管理局へのビザの延長・在留期間更新のご依頼はこちら

東京出入国在留管理局への在留期間の更新申請は、行政書士事務所みなと申請サービスにお気軽にご相談ください。

お電話でのご依頼はこちら

045-513-5311

受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)

メールでのお問合せはこちら

神奈川区の行政書士事務所みなと申請サービスは、東京出入国在留管理局へのビザ・在留資格の更新をサポートいたします。

在留資格変更許可申請・ビザの変更

こちらでは在留資格変更、ビザの変更サービスについて紹介いたします。

[主な業務対応地域]

【横浜市内】:港北区、鶴見区、神奈川区、西区、中区 、南区、緑区、保土ヶ谷区

【川崎市内】:幸区、川崎区、

など神奈川県の東部を中心に業務を行っております。

東京出入国在留管理局へのビザ変更は、神奈川区の行政書士事務所みなと申請サービスにお任せください!

在留資格変更(ビザの変更)とは

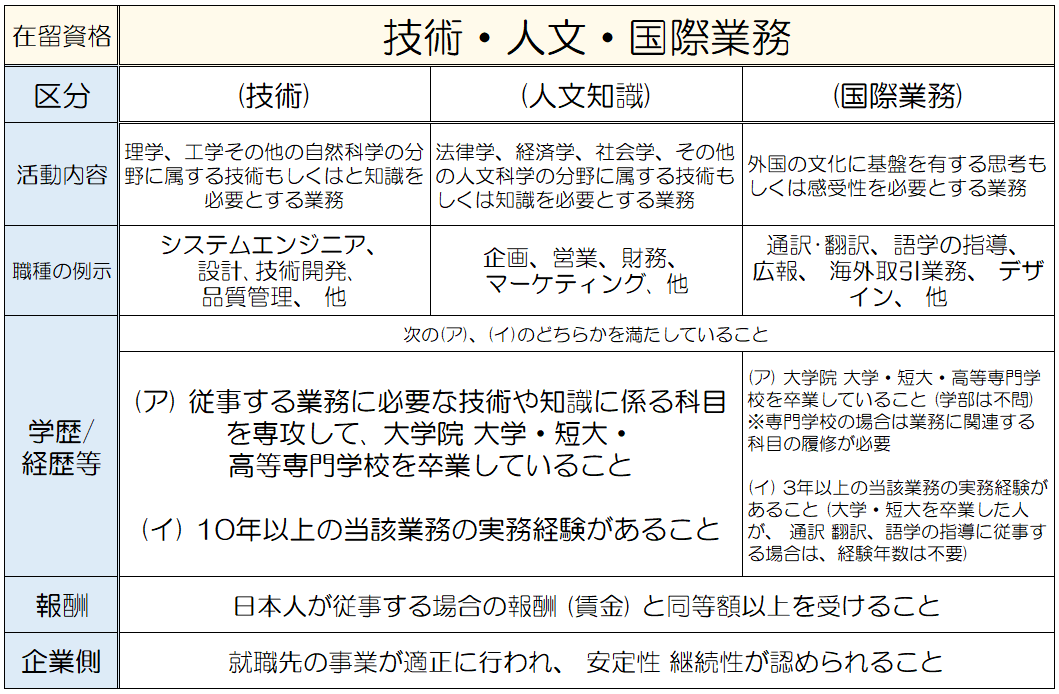

在留資格変更・ビザの変更とは、日本に在留する外国人は、全部で29種類ある在留資格のうち1つの在留資格を持って日本に滞在し、その在留資格で許可された範囲で活動を行うことができます。

そのため新たに別の在留資格に属する活動を行う場合には、現在の在留資格から新しい在留資格に変更しなければなりません。

在留資格の変更を希望する外国人は、原則、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局 出張所) に 在留資格の変更を申請します。

申請があった場合は、法務大臣が 「在留資格の変更を適当と認める相当の理由があるとき」 に許可されます。

よくある在留資格の変更は、留学生が日本の大学を卒業してそのまま日本の企業に就職するケースです。この場合は、「留学」の在留資格では就業ができないため、就労可能な「技術・ 人文知識・国際業務」などの在留資格に変更を行います。

在留期間変更時の審査ポイント

在留資格の変更は、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされております。「相当の理由」があるか否かの判断については,申請した外国人の在留状況,在留の必要性,相当性等を総合的に勘案して判断がされます。

以下は出入国在留管理庁のガイドラインに掲げられた8つの判断項目となります。

1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

→申請人が行おうとする活動と在留資格で規定された活動との適合性

2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

→申請人が行おうとする活動と上陸許可基準との適合性

上陸許可基準と滞在中の活動が適合しているかどうか

3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

→過去の在留中の活動が在留資格に適合したものであったかどうか

4. 素行が不良でないこと

→善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価されます

5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

→申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,

その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められます

6. 雇用・労働条件が適正であること

→労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。

7. 納税義務を履行していること

→納税義務を履行していることが求められ,納税 義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます

8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

→在留カードの記載事項に関わる届け出や、有効期間の更新など在留カードにまつわる届出義務を履行していることが必要です

行政書士事務所に依頼するメリット

東京出入国在留管理局へのビザの変更は、神奈川区の行政書士事務所みなと申請サービスにお任せください!

〇申請取次の行政書士事務所みなと申請サービス(神奈川区)に在留資格変更を依頼することで、東京出入国在留管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて港区の東京出入国在留管理局に行く時間が無い方

・本業に専念したい方にお勧めです。

〇入管業務専門の行政書士事務所みなと申請サービス(神奈川区)にビザの変更を依頼することで、お客様の事情に応じた書類を作成・準備しますので許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方

・手続がよく分からない方にお勧めです。

行政書士事務所みなと申請サービス(神奈川区)は、正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に許可を取得します!

ビザ・在留資格の変更の料金はこちらをクリック

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

行政書士事務所 みなと申請サービスへの申込手続の流れはこちらをクリック

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

東京出入国在留管理局への在留資格変更許可申請は、神奈川区の行政書士事務所 みなと申請サービスにお任せください!

ご依頼はこちら

東京出入国在留管理局へのビザ変更は、行政書士事務所みなと申請サービスにお気軽にご依頼ください。

お電話でのご依頼はこちら

045-513-5311

受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)

メールでのお問合せはこちら

在留資格認定証明書・ビザの取得のサービス

こちらでは在留資格認定証明書(日本のビザの取得)について紹介いたします。

神奈川区の行政書士事務所みなと申請サービスは、お客様の在留資格認定証明書・ビザ取得をサポートいたします。

外国人が日本に中長期に渡って滞在するには、在留資格が必要です。

在留資格は、日本で働くことができるか、できないか、また仕事の内容や範囲など、日本での活動内容に応じて29種類に分かれています。

行政書士は、例えば、国際結婚をした相手を日本に呼び寄せたい場合(配偶者ビザ)、また、日本で働くことが決まった外国人を日本に呼び寄せたい場合(就労ビザ)などに必要な「在書資格認留定証明書」の取得をサポートします。

東京出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請は、当事務所にお任せください。

[在留資格認定証明書交付申請業務の対応地域]

【横浜市内】:港北区、鶴見区、神奈川区、西区、中区 、南区、緑区、保土ヶ谷区

【川崎市内】:幸区、川崎区、など神奈川県の東部を中心に業務を行っております。

在留資格認定証明書(ビザの取得)とは

東京出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請は、行政書士事務所みなと申請サービスにお任せください!

在留資格認定証明書とは、来日予定の外国人が日本で行おうとする活動が、入国の条件に合っているかどうかを出入国在留管理庁長官が事前に審査し、条件に合っていると認められた場合に交付される証明書です。

この証明書が発行されると、来日予定の外国人はこの証明書(オンライン申請では発行された証明メール)を、本国の日本大使館や領事館に提示します。

これによって、出入国在留管理庁長官の事前審査が終えられているものとして扱われるため、査証(ビザ) の発給はスピーディーに行われます。

注)「在留資格認定証明書」が地方出入国在留管理局長から交付されても、日本への入国が必ず保障されるわけではありません。

交付後に上陸拒否の理由が判明した場合や、大使館での面接で入国目的に疑いがある場合など、ビザが発給されないこともあります。

「在留資格認定証明書」の申請方法

申請人本人、又は、雇用先企業や行政書士、 弁護士などの代理人が、申請人の予定居住地又は受入れ企業等の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署 (支局 特定の出張所を含む。)に、在留資格認定証明書交付申請を行います。

注)在留資格認定証明書は発行日から3か月以内に日本に上陸しないと期限切れで証明書の効力を失ってしまいます。

3か月以内に査証を申請するのでなく、3か月以内に来日して日本に上陸することが必要です。

神奈川区の行政書士事務所みなと申請サービスは、お客様の在留資格認定証明書・ビザ取得をサポートいたします。

行政書士事務所に在留資格認定証明書交付申請を依頼するメリット

〇申請取次の行政書士事務所に在留資格認定証明書交付申請(ビザ取得)を依頼することで、在留資格認定証明書交付申請について東京出入国在留管理局への出頭が免除されます。

・忙しくて東京出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請に行く時間が無い方

・本業に専念したい方

にお勧めです。

〇入管業務専門の行政書士事務所に在留資格認定証明書(ビザ取得)を依頼することで、法律上の要件の該当性を厳格に判断し、お客様の事情に応じた書類を準備・作成しますので在留資格認定証明書交付申請の許可の確率が高くなります。

・日本語が得意でない方

・在留資格認定証明書交付申の手続きがよく分からない方

・在留資格認定証明書交付申請に心配がある方

・自分で在留資格認定証明書交付申請をして不許可になってしまった方

の再申請にお勧めです。

正確な知識と優れた書類作成技術で早く確実に在留資格認定証明書を取得します。

東京出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)は、

神奈川区の行政書士事務所みなと申請サービスにお任せください!

在留資格認定証明書交付申請の料金はこちらをクリック

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

当事務所への在留資格認定証明書交付申請の申込手続の流れはこちらをクリック

東京出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請について、お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

在留資格認定証明書交付申請のご依頼はこちら

在留資格認定証明書交付申請は神奈川区の行政書士事務所みなと申請サービスにお気軽にご依頼ください

在留資格認定証明書交付申請のお電話でのご依頼はこちら

045-513-5311

受付時間:9:00~19:00(土日祝を除く)

メールでのお問合せはこちら